- 慢性中耳炎术后 流脓、听力下降多久改善?

- 发布于 2015-11-30 21:01 来源:侯昭晖医生

慢性化脓性中耳炎患者手术后,流脓、听力下降等症状多久才会改善?还需要换药或者清理耳道吗?

大部分慢性化脓性中耳炎患者要通过手术才能根除病灶,防止继续流脓,避免各种并发症的发生。如果只是单纯的鼓膜穿孔,手术修补鼓膜并探查内耳的传声系统――听骨链是否完好即可,但炎症期不适合手术,需要使用3%双氧水、氧氟沙星滴耳液等控制炎症,待耳朵的脓性分泌物减少,鼓室内比较干燥后再手术,能提高手术的成功率。

术后愈合期间肉芽、结痂要积极处理而有的患者术后鼓膜上皮化缓慢,或者鼓膜表面出现肉芽,还是会出现分泌物,这个时候就需要用抗生素滴耳液,防止感染;或者局部换药,去掉肉芽,促进鼓膜正常的上皮化。

另外,手术后鼓膜在修复过程中,患者可能会发现鼓膜表面结痂影响鼓膜振动,这个时候就要到医院找医生清理了。

总之,通过手术修补鼓膜,并清理炎症、肉芽等异物,鼓膜上皮化之后,流脓、耳痛等症状就能治好了。但是听力问题却不可小觑。

鼓膜穿孔+听骨链活动受限如果由于中耳病变导致听骨链活动受限,无法接收来自鼓膜的振动波;或者听小骨中断,导致传导性耳聋,那么就需要在做鼓膜修补手术的同时,进行听力重建。可以重新植入自体雕刻的听小骨或者钛金属的人工听小骨,重新建立鼓膜与听骨链间的有效声音传导途径。但并不是每个患者都适合进行听力重建,术前需要做听力检查、颞骨CT,根据术前的听力情况、以及术中听骨链探查的情况后才能决定。

术后效果取决于听小骨和咽鼓管的功能理论上,慢性化脓性中耳炎导致的传导性耳聋,通过手术重建听力,术后就能够恢复正常。但实际上最终的听力恢复效果,取决于听骨链的功能状态和咽鼓管的功能,当然手术医生的技巧和经验也是重要因素。

其中,咽鼓管的功能正常与否是影响中耳炎术后远期效果的重要因素。

如果患者的咽鼓管功能良好,术后一个月左右听力水平就能恢复相对稳定。

如果咽鼓管出现功能障碍,鼓室内压力无法平衡,会影响鼓膜的修复,甚至造成鼓膜内陷,从而再次出现耳闷;同时,鼓室外压力过大还可能造成重建的听小骨发生移位或者听骨链中断,无法保证听力重建后的远期疗效。患者就会感觉得术后短时间内听力提高,而一段时间后,听力再次下降了,还伴有耳闷的感觉。另外鼓膜松弛部的内陷可能继发胆脂瘤的出现。

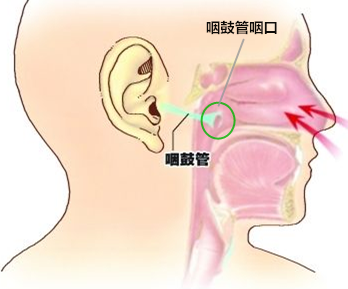

图 咽鼓管结构

如果由于上呼吸道感染、鼻窦炎等问题,导致鼻咽部粘膜肿胀,或者分泌物增多,从而堵塞咽鼓管和鼻咽部的接口――咽鼓管咽口(见图),也会影响咽鼓管的功能,导致术后听力效果不稳定。此时就要用药促进咽鼓管功能的恢复,例如,鼻喷激素的应用和粘液促排剂等药物的使用。必要时做捏鼻子鼓气、吹气球的动作也可以促进咽鼓管功能的恢复。

关于面神经术中损伤的问题慢性化脓性中耳炎的鼓室手术中损伤面神经的机率还是比较低的。换言之,也就是发生即刻性面瘫的可能性比较小。但是中耳炎患者可能会出现术后迟发性面瘫,也就是面瘫不是术后立即出现,而一般术后3~7天才出现的。这种迟发性面瘫确切的发生原因还不清楚,目前推测可能是由于手术过程中会使用一些填充材料或者冷水刺激后,导致面神经肿胀引起。对于这种迟发性面瘫,需要用口服激素治疗,一般1~3个月内能恢复正常。