- 什么是脊柱椎体血管瘤?

- 发布于 2015-10-05 13:22 来源:胡勇医生

椎体血管瘤是一种常见的脊柱良性肿瘤,确切的说是椎体内血管生长紊乱造成的。因为从病理角度来看,它是由一些周围排列着扁平上皮细胞的不规则的血管腔组成的,是血管和血管成分在骨内的类肿瘤性的增生,根据形态可以分为海绵状血管瘤,毛细血管血管瘤及混合性血管瘤。

椎体血管瘤的好发年龄为40-50岁,多见于胸椎,病灶多累及椎体;绝大部分为单发,少数为多发,病灶直径多小于25px。X线及CT片上呈现典型的栅栏、网格状改变,骨小梁减少,MRI上为T1W1及T2W2像高信号。尽管椎体血管瘤在影像学上有较高的发生率,根据文献报道可达27%,但仅有1%的患者有临床症状。由于瘤体在椎体内的膨胀性生长及周围骨质的破坏,患者可以出现局部疼痛为主的临床症状,部分患者甚至出现椎体压缩性骨折及神经损害症状。

当患者诊断为椎体血管瘤并出现相应临床症状时,则需采用进一步的治疗。临床治疗椎体血管瘤的方法主要有以下几种:放疗、血管栓塞、乙醇注射、开放性手术及经皮椎体成形。放疗治疗通过射线的高聚能量对病变组织进行杀伤,对于某些类型的血管瘤治疗收到了良好效果,但由于操作难度较大、起效时间慢、并发症较多且术前不能准确判断是否对放疗敏感,故临床使用上存在诸多局限。采用无水乙醇及血管栓塞等方法治疗椎体血管瘤同样存在着发生椎体压缩骨折、容易复发等问题。开放性手术则需要较大切口,剥离肌肉及软组织,对椎体整体稳定性造成较大破坏,并发症较多,目前仅适用于有明显神经症状的病例。

自1984法国医生Galibert首次采用经皮注入由聚甲基丙烯酸甲酯制成的骨水泥治疗颈2椎体血管瘤破坏骨质破坏所引起疼痛并取得了良好的临床疗效后,经皮椎体成形技术已成为治疗椎体后壁完整,无神经症状的椎体血管瘤的主要方式,它具有微创,出血少及疗效确切等优点。术前详细的阅读影像学资料,明确瘤体在椎体内的位置,通过控制穿刺针的角度及方向实现术中靶向穿刺,准确的将骨水泥注入瘤体位置。椎体血管瘤经椎体成形术治疗后,不仅能够减轻甚至解除局部疼痛,而且椎体经骨水泥增强后可以有效预防病理性骨折的发生。此外,骨水泥自身的毒性作用及注入后发生聚合反应所产生的高温,可以有效的杀灭肿瘤细胞从而预防肿瘤的复发。

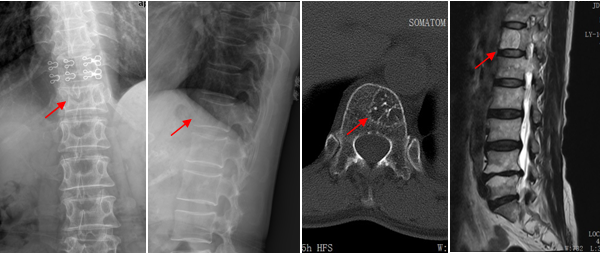

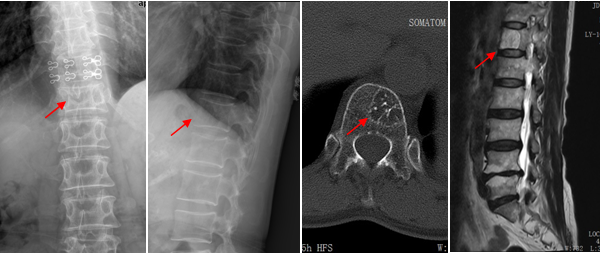

患者63岁老年女性,因腰背部酸胀疼痛半年入院。术前的X线及CT提示:T12椎体右前方骨质呈栅栏状破坏,骨小梁稀疏,骨皮质完整。MRI检查提示:T2W2呈高信号改变。入院后诊断为:胸12椎体血管瘤。

入院后安排行胸12椎体PKP术,术后患者腰背部酸胀疼痛消失。术后X线及CT片提示:瘤体病灶完全被骨水泥填充。